| |

МЕНЮ

- Главная

- Языкознание филология

- Финансовые науки

- Управленческие науки

- Товароведение

- Технология

- Теплотехника

- Теория организации

- Теория государства и права

- Таможенная система

- Схемотехника

- Строительство

- Страхование

- Статистика

- Религия и мифология

- Психология и педагогика

- Промышленность производство

- Медицинские науки

- Медицина

- Краеведение и этнография

- Компьютерные науки

- История

- Искусство и культура

- Информатика

- Инвестиции

- Издательское дело и полиграфия

- Зоология

- Журналистика

- Естествознание

- Деньги и кредит

- Делопроизводство

- Гражданское право и процесс

- Государство и право

- Геополитика

- Геология

- Геодезия

- География

- Военная кафедра

- Ветеринария

- Валютные отношения

- Бухгалтерский учет и аудит

- Ботаника и сельское хоз-во

- Биржевое дело

- Биология и химия

- Биология

- Безопасность жизнедеятельности

- Банковское дело

- Астрономия

- Астрология

- Архитектура

- Арбитражный процесс

- Административное право

- Авиация и космонавтика

- Карта сайта

Учебное пособие: Особенности лечения артериальной гипертензии

АК-антагонисты кальция

ДГП-АК дигидропиридинового ряда

БТ-АК бензотиазелинового ряда

АБ-альфа-адреноблокаторы

ИАПФ-ингибиторы АПФ

АРА-антагонисты рецепторов ангиотензина II

«++»-препараты выбора

«+»-могут быть добавлены

«!»-применять с осторожностью

«-»- противопоказаны

Отсутствие адекватного контроля артериального давления (АД) нередко приводит к развитию осложнений АГ, самым частым и серьезным из них, обуславливающих развитие фатальных осложнений, является гипертензивный криз (ГК).

Резкое внезапное повышение АД до индивидуально высоких величин при минимальной субъективной и объективной симптоматике рассматривают как «неосложненный гипертензивный (гипертонический) криз», а при наличии опасных или бурных проявлений с субъективными и объективными признаками церебральных, сердечно-сосудистых и вегетативных нарушений называют «осложненным гипертензивным кризом», или собственно «гипертензивным (гипертоническим) кризом».

3.1 Причины возникновения и патогенез

Наиболее часто ГК возникает при эссенциальной АГ (около 70%), среди других причин выделяется реноваскулярная АГ (10%), диабетическая нефропатия (10%), заболевания нервной системы (6,7%), феохромоцитома (3%) и реже: первичный гиперальдестеронизм, употребление симпатомиметиков (кокаина, амфетамина, ЛСД), преэклампсия и эклампсия, коллагенозы и другие редкие патологии.

Основные причины, способствующие возникновению ГК, делятся на экзогенные и эндогенные (табл. 10).

Особое значение имеет развитие ятрогеных ГК, связанных с использованием различных лекарственных препаратов, в том числе при отмене клонидина, бета-блокаторов, медилдопы и др., развитии побочных (гипертензивных) эффектов бета-адреномиметиков, псевдоэфедрина, НПВП, глюкокортикостероидов и др., нежелательных лекарственных взаимодействий (например, с ингибиторами МАО).

Таблица 10.

Основные причины, способствующие возникновению ГК

| Экзогенные | Эндогенные |

|

физическая нагрузка; злоупотребление алкоголем; психоэмоциональный стресс; избыточное потребление поваренной соли; метеорологические влияния; прием гормональных контрацептивов; внезапная отмена гипотензивных препаратов; острая ишемия головного мозга при резком снижении АД; реанимационные мероприятия во время и после операций. |

у женщин на фоне гормональных расстройств в климактерическом периоде; обострение ИБС (острая коронарная недостаточность, сердечная астма), ишемия головного мозга; нарушения уродинамики при аденоме предстательной железы; резкое нарушение почечной гемодинамики (включая гиперпродукцию ренина); вторичный альдостеронизм; серповидно-клеточный криз; психогенная гипервентиляция; синдром апноэ во сне. |

Основную роль при ГК играют два основных патогенетических механизма, представленных в табл. 11.

Таблица 11.

Патогенетические механизмы ГК и пути медикаментозной коррекции

| Патогенетический механизм криза | Основные пути медикаментозной коррекции |

|

Сосудистый повышение общего периферического сопротивления за счет увеличения тонуса артериол-вазомоторного (обусловленного нейрогуморальными влияниями) и базального (при задержке натрия) |

вазодилататоры |

|

Кардиальный увеличение сердечного выброса за счет повышения частоты сердечных сокращений, объема циркулирующей крови, сократимости миокарда |

бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция (верапамил) |

3.2 Клиническая картина и классификация

ГК проявляется субъективными и объективными признаками, представленными в табл.

Таблица 12.

Клинические симптомы ГК

| Субъективные | Объективные |

| Головная боль, несистемное головокружение, тошнота и рвота, ухудшение зрения, кардиалгия, сердцебиение и перебои в работе сердца, одышка |

Возбуждение или заторможенность, озноб, мышечная дрожь, повышенная влажность и гиперемия кожи, субфебрилитет, преходящие симптомы очаговых нарушений в ЦНС; тахи- или брадикардия, экстрасистолия; клинические и ЭКГ-признаки гипертрофии левого желудочка; акцент и расщепление II тона над аортой; признаки систолической перегрузки левого желудочка на ЭКГ |

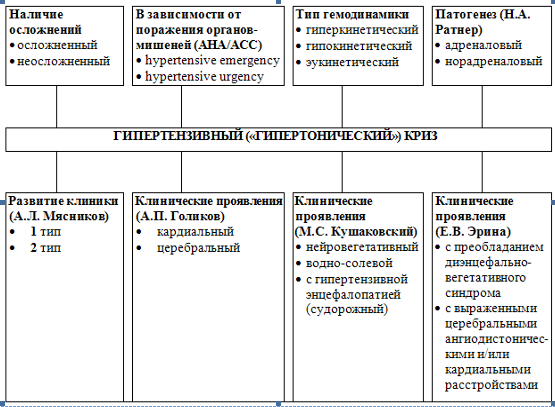

Существует много различных классификаций ГК

Схема 4. Классификации ГК.

Среди представленных классификаций ранее чаще других использовалось деление ГК в зависимости от особенностей центральной гемодинамики: гипер- и гипокинетические (табл.).

Таблица 13.

Характеристика гипер- и гипокинетического ГК

| Показатели | Гиперкинетический | Гипокинетический |

| Стадия АГ, на которой чаще возникает криз | Ранняя | Поздняя (развиваются на фоне исходно повышенного АД) |

| Развитие ГК | Острое | Постепенное |

| Продолжительность ГК | Кратковременный (не более 3-4 ч) | Длительный (от нескольких часов до 4-5 дней) |

| АД | Преимущественное повышение систолического АД, нарастание пульсового давления | Преобладает подъем диастолического АД, пульсовое давление несколько уменьшается |

| ЧСС | Тахикардия | Тахикардии нет |

| Основной механизм криза | Кардиальный | Сосудистый |

Гиперкинетический (I тип, адрен.) – чаще возникает на ранних стадиях АГ, развивается остро, кратковременный (не более 3-4 часов), преимущественно повышается систолическое АД, нарастание пульсового давления, отмечается тахикардия. Основной механизм криза - кардиальный, редко с осложнениями. Повышение сердечного выброса за счет повышения ЧСС, снижение циркулирующей крови, сократимости миокарда.

Гипокинетический (II тип, норадрен.) – развивается на поздних стадиях АГ на фоне исходно повышенного АД. Развивается криз постепенно, длительно протекает (от нескольких часов до 4-5 дней). Преобладает подъем диастолического АД, пульсовое давление уменьшается. Основной механизм развития – сосудистый. Часто с осложнениями (инсульт, динамическое нарушение мозгового кровообращения, Инфаркт миокарда, отек легких, слепота).

3.3 Диагностика и тактика лечения гипертензивного криза

Диагностика ГК основывается на следующих основных критериях:

Внезапное начало.

Индивидуально высокий подъем АД.

Наличие церебральных, кардиальных и вегетативных симптомов.

Среди клинических симптомов наиболее характерна триада таких признаков, как головная боль, головокружение и тошнота.

![]() Обязательным

при ГК является съемка ЭКГ, что позволяет не только диагностировать поражение

сердца при гипертонической болезни, но и выявить возможные кардиальные осложнения.

Обязательным

при ГК является съемка ЭКГ, что позволяет не только диагностировать поражение

сердца при гипертонической болезни, но и выявить возможные кардиальные осложнения.

Лабораторная диагностика ГК на догоспитальном этапе не проводится. В стационаре необходимым является исследование содержание мочевины и креатинина крови.

ГК необходимо дифференцировать со следующими состояниями: головная боль напряжения и кластерная головная боль, делирий, гипертиреоз, синдром Кушинга, рефлекторное повышение АД при остром инфаркте миокарда, инсульте или черепно-мозговой травме - возникшее после развития симптомов.

ТАКТИКА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ

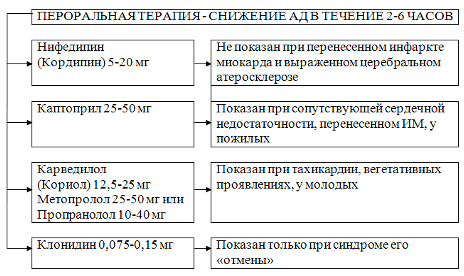

При неосложненном ГК, когда состояние больного не внушает опасения, АД снижают в течение 12-24 ч (оптимальным — на 15-20% от исходного в течение первых часов) с использованием пероральных гипотензивных препаратов короткого действия. При выборе перорального препарата для лечения ГК необходимо руководствоваться следующими критериями:

Препарат должен соответствовать критериям медицины, основанной на доказательствах (ЕВМ).

Иметь быстрое (20-30 мин) начало действия, продолжающееся 4-6 часов, что дает возможность назначить базовое средство.

Обеспечивать дозозависимый предсказуемый гипотензивный эффект.

Возможность применения у большинства пациентов (отсутствие побочных эффектов).

Доступность.

По многочисленным клиническим наблюдениям этим принципам соответствуют нифедипин, каптоприл и пропранолол.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ТЕРАПИИ при гипертензивном кризе

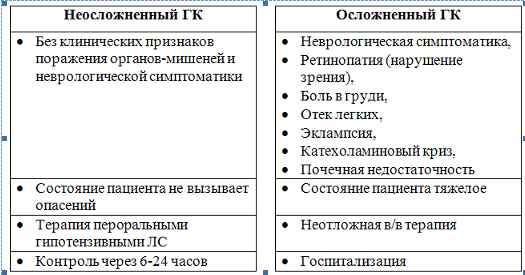

Схема 5. Алгоритм выбора терапии при ГК.

Алгоритм действий при неосложненном ГК

Схема 6. Алгоритм действий при неосложненном ГК.

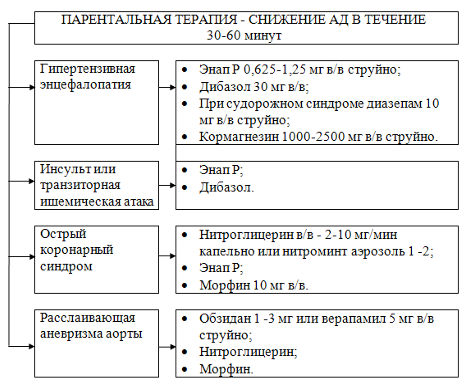

Алгоритм действий при осложненном ГК

Схема 7. Алгоритм действий при осложненном ГК.

3.4 Осложнения и показания к госпитализации

Учитывая, что мировая статистика, прогностическое значение и показания для госпитализации оценивает по осложнениям ГК, с практической стороны является более оправданным разделение ГК на неосложненный и осложненный.

Наиболее частые осложнения ГК представлены в табл.

Таблица 14.

Осложнения ГК

| Осложнение | Частота встречаемости (в %) | Клинические проявления |

| Острая гипертоническая энцефалопатия. | 17 | Головная боль, спутанность сознания, тошнота и рвота, судороги, кома. |

| Острое нарушение мозгового кровообращения. | 28 | Очаговые неврологические расстройства. |

| Острая сердечная недостаточность. | 22 | Удушье, появление влажных хрипов над легкими. |

| Стенокардия, инфаркт миокарда. | 12 | Характерный болевой синдром. Болевой синдром, ЭКГ-признаки. |

| Расслаивание аневризмы аорты. | 2 | Тяжелый болевой синдром с развитием в типичных случаях клинической картины шока; в зависимости от локализации расслаивания возможны аортальная недостаточность, тампонада перикарда, ишемия кишечника, головного мозга, конечностей. |

Еще одним из существенных аргументов в пользу обязательного разграничения ГК по осложнениям являются опубликованные данные о прогнозе для пациентов, перенесших осложненный ГК при АГ. Так, среди них 25-40% умирают в течение последующих 3 лет от почечной недостаточности (уровень достоверности А) или инсульта (В). Этот риск увеличивается: с возрастом (А), при эссенциальной гипертензии (А), при повышенном креатинине сыворотки (А), при мочевине сыворотки выше 10 ммоль/л (В), с большей продолжительностью АГ (В), при наличии 2 и 4 степеней гипертензивной ретинопатии (С), у 3,2% больных разовьется почечная недостаточность, требующая гемодиализа (В).

ПОКАЗАНИЯ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ:

Гипертензивный криз, не купирующийся на догоспитальном этапе.

Гипертензивный криз с выраженными проявлениями гипертонической энцефалопатии.

Осложнения, требующие интенсивной терапии и постоянного врачебного наблюдения (инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, остро возникшие нарушения зрения, отек легких).

Артериальной гипертензией страдают около 40% взрослого населения России. Хотя за последние годы количество пациентов, которые знают о своем заболевании и принимают гипотензивные препараты, увеличилось, но стабильной нормализации АД добиваются только 21,5% пациентов. Как известно, повышенное артериальное давление приводит к поражению сердца, периферических сосудов и сосудов головного мозга, почек. Пациенты при артериальной гипертензии погибают от органных осложнений заболевания: инсультов, инфарктов, сердечной и почечной недостаточности. Артериальная гипертензиея может привести к развитию деменции. По количеству инсультов в год Россия продолжает занимать одно из первых мест в мире.

С другой стороны, риск сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с артериальной гипертензией снижается пропорционально степени снижения АД, независимо от исходной тяжести заболевания, возраста и пола пациентов.

Особенно важно, чтобы гипотензивная терапия позволяла достигать и стабильно поддерживать артериальное давление на целевом уровне. Это позволяет добиться максимального снижения сердечно-сосудистого риска и защиты органов-мишеней.

Лекарственная терапия обязательно должна сочетаться с немедикаментозными мерами, направленными на модификацию факторов риска: снижением массы тела, отказом от курения, ограничением употребления в пищу поваренной соли, алкоголя, повышением содержания в пище калия и увеличением физических нагрузок. Причем подобные рекомендации должны даваться как с целью профилактики артериальной гипертензии у пациентов с факторами риска и коррекции АД у пациентов низкого и среднего риска, так и на фоне лекарственной терапии для увеличения ее эффективности.

Известно, что различные современные лекарственные препараты сопоставимы по выраженности гипотензивного эффекта. Поэтому при подборе схемы гипотензивной терапии должны максимально учитываться индивидуальные особенности пациента: пол и возраст, наличие факторов риска, поражения органов-мишеней, сопутствующих состояний и заболеваний и т.п.

Вновь подчеркивается отсутствие возрастных норм артериального давления, необходимость контроля АД у пациентов пожилого и старческого возраста, достижения целевого уровня АД у этой категории пациентов.

Особое внимание уделяется созданию партнерских отношений с пациентом. Важно, чтобы пациент осознанно выполнял рекомендации врача. Желательно давать рекомендации не только в устной, но и в письменной форме и обеспечить регулярное наблюдение с целью контроля эффективности терапии и, при необходимости, своевременной коррекции лечения.