| |

МЕНЮ

- Главная

- Языкознание филология

- Финансовые науки

- Управленческие науки

- Товароведение

- Технология

- Теплотехника

- Теория организации

- Теория государства и права

- Таможенная система

- Схемотехника

- Строительство

- Страхование

- Статистика

- Религия и мифология

- Психология и педагогика

- Промышленность производство

- Медицинские науки

- Медицина

- Краеведение и этнография

- Компьютерные науки

- История

- Искусство и культура

- Информатика

- Инвестиции

- Издательское дело и полиграфия

- Зоология

- Журналистика

- Естествознание

- Деньги и кредит

- Делопроизводство

- Гражданское право и процесс

- Государство и право

- Геополитика

- Геология

- Геодезия

- География

- Военная кафедра

- Ветеринария

- Валютные отношения

- Бухгалтерский учет и аудит

- Ботаника и сельское хоз-во

- Биржевое дело

- Биология и химия

- Биология

- Безопасность жизнедеятельности

- Банковское дело

- Астрономия

- Астрология

- Архитектура

- Арбитражный процесс

- Административное право

- Авиация и космонавтика

- Карта сайта

Курсовая работа: Тепловой расчет парогенератора ГМ-50-1

![]()

где lпр – длина проекции ряда труб на плоскость сечения, м.

![]()

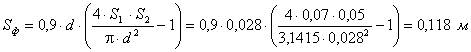

Площадь живого сечения для прохода воды:

Поверхность нагрева экономайзера:

![]()

Где l – длина змеевика, определяемая с использованием длины горизонтальной части змеевика (l1):

![]()

9.1.5)Коэффициент теплопередачи для экономайзера в целом определяют по средним значениям необходимых величин.

![]()

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке определяют по формуле:

![]()

Где aк - коэффициент теплоотдачи конвекцией; a¢л - коэффициент теплоотдачи излучением газового объёма в трубном пучке; y - коэффициент тепловой эффективности поверхности; x = 1.

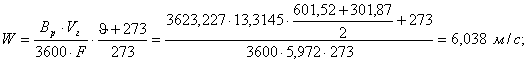

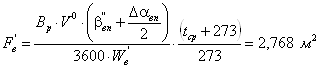

Для определения aк - коэффициента теплоотдачи конвекцией от газов к стенке труб, рассчитаем среднюю скорость газового потока:

При поперечном омывании шахматных пучков дымовыми газами коэффициент теплоотдачи конвекцией, отнесённый к полной расчётной поверхности, определяют по номограмме 13:

aн=60 ккал/м2×ч×оС; добавочные коэффициенты:

Сz=1; Сф=1; Сs=1; Þ

aк = aн×Сz×Сф×Сs = 63×1×1×1 = 60 ккал/м2×ч×оС;

![]()

Для нахождения aл используем номограмму 19 и степень черноты продуктов горения ‘a’:

Для незапылённой поверхности k×p×S = kг×rn×S×p, где р = 1кгс/ см2; rn=0,2343.

рn×S = rn×S = 0,2343×0,118 = 0,02765;

![]()

По номограмме находим kг = 3,4; Þ

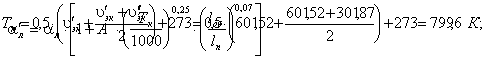

Для пользования номограммой необходимо знать температуру загрязнённой стенки расчитываемой поверхности нагрева:

tз = 0,5×(t¢эк + t²эк ) + (40¸60) = 0,5×(154,56+242,96) + 50 = 248,76 оС;

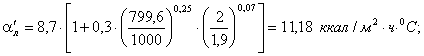

По номограмме находим Сг=0,97; aн=100 ккал/м2×ч×оС; Þ aл = aн×а×Сг =100×0,0897×0,97= 8,7 ккал/м2×ч×оС;

При расчёте экономайзера на величину aл необходимо ввести поправку, связанную с наличием газового объёма, свободного от труб перед этими поверхностями и между отдельными пакетами поверхностей:

Где Тк - температура газов в объёме камеры, (К); lоб и lп -- соответственно суммарная глубина пучка и суммарная глубина газового объёма до пучка, м; А – коэффициент: при сжигании мазута А=0,3;

![]()

![]()

![]()

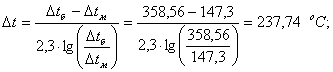

9.1.6)Температурный напор:

Þ температурный напор с достаточной точностью можно найти как:

9.1.7)Определим расчётную поверхность:

![]()

Невязка:

![]()

Невязка > 2% Þ вносим конструктивные изменения.

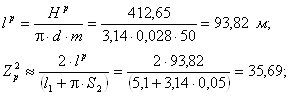

9.1.8)Найдем требуемую длину змеевика:

Следовательно, принимаем Z2р равное 36, то есть Z21 ряда =20, Z22 ряда =16 Þ во втором пакете убираем одну сдвоенную петлю.

Для первого пакета:

![]()

Для второго пакета:

Высота экономайзера:

![]()

Расчёт закончен

IX.II Расчёт воздушного подогревателя

9.2.1) По чертежам парового котла составляем эскиз воздухоподогревателя в двух проекциях на миллиметровой бумаге в масштабе 1:25, на котором указывают все конструктивные размеры.

По чертежам и эскизу заполняем таблицу:

Конструктивные размеры и характеристики воздухоподогревателя

|

Наименование величин | Обозн | Раз-ть | Величина | ||||

| Наружный диаметр труб | d | м | 0,04 |

|

||||

|

Внутренний диаметр труб |

dвн |

м | 0,037 | ||||

|

Количество труб в ряду |

z1 |

- | 72 | ||||

|

Количество рядов труб по ходу газов |

z2 |

- | 33 | ||||

|

Шаг труб: поперечный |

S1 |

м | 0,056 | ||||

|

продольный |

S2 |

м | 0,042 | ||||

|

Относительный шаг труб: поперечный |

S1/d |

- | 1,4 | ||||

|

продольный |

S2/d |

- | 1,05 | ||||

|

Расположение труб | - | - | шахматное | ||||

|

Характер омывания труб газами | - | - | продольный | ||||

|

Характер омывания труб воздухом | - | - | поперечный | ||||

|

Число труб, включённых параллельно по газам |

z0 |

- | 2376 | ||||

|

Площадь живого сечения для прохода газов |

Fг |

м2 |

2,555 | ||||

|

Ширина газохода | b | м | 4,144 | ||||

|

Высота одного хода по воздуху (заводская) |

hх |

м | 2,1 | ||||

|

Площадь живое сечение для прохода воздуха |

Fв |

м2 |

2,6544 | ||||

|

Поверхность нагрева ВЗП |

Hвп |

м2 |

2413,99 | ||||

Примечание: Трубчатые воздухоподогреватели, как правило, выполняются с вертикальным расположением труб в газоходе, внутри которых движутся газы, а воздух омывает шахматно расположенный пучок труб снаружи, омывание поперечное; взаимное движение сред характеризуется перекрёстным током. Число ходов воздуха не меньше двух.

Расчётно определим число труб, включенных параллельно по газам:

![]()

Площадь живого сечения

для прохода газа:![]()

Площадь живого сечения для прохода воздуха (по заданной заводской конструкции):

![]()

Поверхность нагрева ВЗП:

![]()

9.2.2) С использованием ранее выполненых расчётов для теплового расчёта ВП составляют таблицу исходных данных:

| Наименование величин | Обознение | Размерность | Величина |

|

|

uэк² |

0С |

301,87 |

| Температура газов за воздухоподогревателем |

uух |

0С |

150 |

| Температура воздуха до воздухоподогревателя |

t¢в |

0С |

30 |

|

Температура горячего воздуха после воздухоподогревателя |

tгв |

0С |

220 |

| Объёмы газов при среднем избытке воздуха |

Vг |

м3/кг |

14,0698 |

| Теоретический объём воздуха |

V0 |

м3/кг |

10,62 |

| Температура воздуха до воздухоподогревателем к теоретически необходимому |

b²вп |

-- | 1,05 |

| Объёмная доля водяных паров |

rH2O |

-- | 0,1102 |

| Тепловосприятие по балансу |

Qбвп |

ккал/кг | 695,85 |

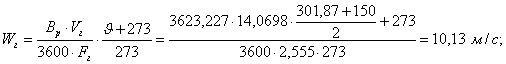

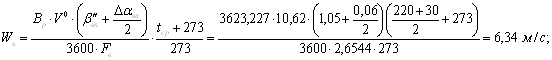

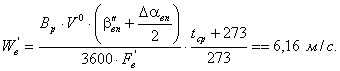

Находим скорости газов и воздуха:

Скорости газов и воздуха должны быть в пределах допустимых нормативных значений в зависимости от вида топлива и характеристик зол. В курсовом проекте допустимая скорость газов составляет: Wг=12±3 м/с, а Wв = (0,5¸0,6)×Wг = 5,07¸6,08 м/с, однако полученная скорость воздуха больше допустимой Þ принимаем Wв’=6,08 м/c.

Пересчитываем:

![]()

9.2.3)Коэффициент теплопередачи для воздухоподогревателя в целом определяют по средним значениям необходимых величин.

![]()

где x = 0,7

Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке для воздухоподогревателя определяют по формуле:

![]()

При продольном омывании трубной поверхности дымовыми газами коэффициент теплоотдачи конвекцией, отнесённый к полной расчётной поверхности, определяют по номограмме 14:

aн=29 ккал/м2×ч×оС; добавочные коэффициенты: Сф=1,1; Сl=1; Þ

aк = aн×Сф×Сl = 29×1,1×1 = 31,9 ккал/м2×ч×оС;

![]()

При поперечном омывании шахматных пучков дымовыми газами коэффициент теплоотдачи конвекцией, отнесённый к полной расчётной поверхности, определяют по номограмме 13:

aн= 56 ккал/м2×ч×оС; добавочные коэффициенты: Сz=1; Сф=0,98; Сs=1; Þ

aк = aн×Сz×Сф×Сs = 56×1×0,98×1 = 54,88 ккал/м2×ч×оС;

![]()

9.2.4) Температурный напор:

Þ температурный напор можно найти как:

![]()

Поправочный коэффициент y определяют по номограмме по безразмерным параметрам:

По R и Р находим y= 0,96

9.2.5)Определим расчётную поверхность:

![]()

Невязка:

![]()

Невязка > 10% Þ вносим конструктивные изменения.

Принимаем число ходов n=3.

Пересчитываем:

![]()

высота трубного пучка:

высота хода:

![]()

расчетная площадь живого сечения для прохода воздуха:

действительная скорость воздуха:

Невязка:![]()

![]()

Невязка <10 % Þ расчёт закончен.

Список литературы

1) Тепловой расчёт котельных агрегатов. (Нормативный метод)/Под редакцией Н.В. Кузнецова. – М.: Энергия, 1973. –296с.

2) Резников М.И. Парогенераторные установки электростанций. – М.: Энергия, 1974. –360с.

3) Методические указания по определению коэффициента полезного действия паровых котлов / Парилов В.А., Ривкин А.С., Ушаков С.Г., Шелыгин Б.Л. – Иваново, 1987. –36с.

4) Методические указания по определению коэффициента теплопередачи и температурного напора при расчёте поверхностей нагрева паровых котлов / Парилов В.А., Ривкин А.С., Ушаков С.Г., Шелыгин Б.Л. – Иваново; ИЭИ, 1987.

5) Методические указантя по поверочному расчёту топочной камеры и фестона паровых котлов / Парилов В.А., Ривкин А.С., Ушаков С.Г., Шелыгин Б.Л. – Иваново; ИЭИ, 1987.

6) Методические указания по конструкторскому расчёту пароперегревателя и хвостовых поверхностей паровых котлов / Парилов В.А., Ривкин А.С., Ушаков С.Г., Шелыгин Б.Л. – Иваново; ИЭИ, 1991. –36с.

7) Александров В.Г. Паровые котлы средней и малой мощности. – Л.: Энергия, 1972.—200с.

8) Ковалёв А.П., Лелеев Н.С., Виленский Т.В. Парогенераторы: Учебник для ВУЗов. – М.: Энерго- атомиздат, 1985. –376с.