| |

МЕНЮ

- Главная

- Языкознание филология

- Финансовые науки

- Управленческие науки

- Товароведение

- Технология

- Теплотехника

- Теория организации

- Теория государства и права

- Таможенная система

- Схемотехника

- Строительство

- Страхование

- Статистика

- Религия и мифология

- Психология и педагогика

- Промышленность производство

- Медицинские науки

- Медицина

- Краеведение и этнография

- Компьютерные науки

- История

- Искусство и культура

- Информатика

- Инвестиции

- Издательское дело и полиграфия

- Зоология

- Журналистика

- Естествознание

- Деньги и кредит

- Делопроизводство

- Гражданское право и процесс

- Государство и право

- Геополитика

- Геология

- Геодезия

- География

- Военная кафедра

- Ветеринария

- Валютные отношения

- Бухгалтерский учет и аудит

- Ботаника и сельское хоз-во

- Биржевое дело

- Биология и химия

- Биология

- Безопасность жизнедеятельности

- Банковское дело

- Астрономия

- Астрология

- Архитектура

- Арбитражный процесс

- Административное право

- Авиация и космонавтика

- Карта сайта

Дипломная работа: Проект электрокотельной ИГТУ

Определяем погонные и приведенные нагрузки на провод и трос:

|

|

![]() кг/м

кг/м

|

|

|

1.025 – коэффициент, учитывающий удлинение отдельных проводов при их скрутке в процессе изготовления провода.

|

|

|

|

![]() кг/м

кг/м

0.0009 кг/см3 – удельный вес льда.

Погонная нагрузка от массы провода с гололедом

P3=Р1+Р2=0.745+0.34=1.085 кг/м

Где P1 – погонная нагрузка собственного веса провода;

P2 – погонная нагрузка на провод при толщине стенки гололеда 5 мм.

Приведенная нагрузка

![]() кг/м·мм²

кг/м·мм²

|

|

S - общее сечение провода, мм²

|

|

|

|

![]() кг/м

кг/м

Где -коэффициент неравномерности воздушного напора=0,79 при воздушном напоре

50 кг/м2 [14]

СХ – коэффициент лобового сопротивления для всех проводов и тросов, покрытых льдом и гололёдом принимаем СХ = 1,2 [14]; g - скоростной напор (кг/м² );

|

|

|

|

![]() кг/м

кг/м

Результирующая удельная нагрузка на провод равна геометрической сумме вертикальных и горизонтальных нагрузок:

без гололёда ![]() кг/м

кг/м

с гололёдом ![]() кг/м

кг/м

|

|

![]() кг/м·мм²

кг/м·мм²

с гололёдом![]() кг/м·мм²

кг/м·мм²

Определение критических пролетов.

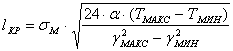

Критическим пролётом называется пролёт такой длины, при котором наибольшее напряжение наступает как при наибольшей добавочной нагрузке, так и при наименьшей температуре. Формула критического пролёта имеет вид:

Где lКР – критический пролёт, м; σМ – максимальное напряжение, кг/см2;

γМАКС – удельная максимальная нагрузка, кг/м·мм2;

γМИН – удельная нагрузка при минимальной температуре, кг/м·мм2;

ТМАКС – температура при максимальной нагрузке, ˚С; ТМИН – минимальная температура, ˚С; α – температурный коэффициент линейного расширения материала провода, град-1.

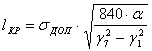

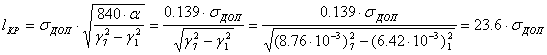

При 40 ˚С удельная нагрузка равна γ1, а при гололёде (-5 ˚С) удельная нагрузка равна γ7. Подставляя эти значения в предыдущее уравнение и производя преобразования, получим выражение для критического пролёта в следующем виде:

,

,

где σДОП – допускаемое напряжение, кг/см2, меняется для провода в зависимости от условий, в которых он находится. Подставляем в это выражение значения коэффициента и удельные нагрузки и получим выражение для определения критического пролёта в зависимости от допустимого напряжения:

Приведём данные для провода АС-150/19 из [14] и подставим значения напряжения в формулу, тем самым получим критические длины пролётов для различных режимов работы.

Таблица 3.14. Максимально допустимые напряжения в проводе.

| Допустимое напряжение в различных случаях, кг/мм2 | Значение критического пролёта, м | |

| При наибольшей внешней нагрузке | 13.2 | 382.8 |

| При низшей температуре, ˚С | 10.5 | 333.5 |

| При среднегодовой температуре, ˚С | 8.8 | 181.25 |

Если действительный пролёт меньше критического, то наибольшее напряжение в проводе наступает при Т=-40 ˚С, а если больше критического, то при гололёде с ветром, величину этого наибольшего напряжения в проводе подставляем в формулу для определения напряжения для заданных условий, приведём её ниже. Расчёт согласно [14].

![]()

В нашем случае максимальное напряжение в проводе наступает при низкой температуре, так как действительный пролёт меньше критического. Значение напряжения для низкой температуры в [14] и составляет σМ=10.5 кг/мм2. Подставим величину известного напряжения для заданных условий в данное выражение и определим действительное напряжение в проводе при низкой температуре и ветре

Данные для определения напряжения:

Заданное механическое напряжение σM=10.5 при температуре ТМ=-40 ˚С и удельной нагрузке γ1=3.46·10-3 кг/м·мм2.

Модуль упругости Е=8.25·103 Па, тогда

![]() -

-

коэффициент упругого удлинения материала, т.е. величина, показывающая изменение единицы длины провода при увеличении напряжения материала на 1 кг/мм2. α=23·10-6, град-1 – температурный коэффициент линейного расширения материала провода.

Подставим заданные и реальные значения для ветра и гололёда.

При данном сочетании параметров напряжение будет

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Данное уравнение решаем в Mathcad-е и получаем два решения – комплексные числа и одно – действительное, оно и будет искомым напряжением в проводе при ветре и низкой температуре. σ=11.65 кг/мм2

Максимальным напряжением для данного провода является значение 13.2 кг/мм2, т.е. напряжение, возникающее в проводе при длине пролёта 170 м ветре и низкой температуре близко к максимальному, не превышает его, значит провод АС-150/19 пригоден к использованию.

Определим стрелу провеса провода

![]() м

м

Длина провода в пролёте будет:

![]() м

м

Нормативное расстояние от проводов ВЛ-220кВ до земли СН=7м.

Активная высота опоры Н-15м.

Максимальная высота провеса

SMAX = Н – (Сн + 0,4) = 15 - (7 + 0,4) =7,6 м (103)

Где 0,4 – запас в габарите на возможные неточности в монтаже.

В нашем случае максимальная высота провеса составляет 1.71 м, значит по этому пункту проверки провод тоже проходит.

|

|

Выбор типа и расчет изоляторов арматуры Для гирлянд 220 кв.

Для установки принимаем подвесные фарфоровые изоляторы, которые предназначены для крепления многопроволочных проводов к опорам воздушных линий и наружных РУ.

Различают подвесные изоляторы тарельчатые и стержневые. Для установки выбираем тарельчатые изоляторы, предназначенные для местностей, прилегающих к химическим, металлургическим заводам, где воздух содержит значительное количество пыли, серы и других веществ, которые образуют на поверхности изоляторов вредный осадок, снижающий их электрическую прочность.

Тарельчатые изоляторы способны выдерживать натяжение порядка 10 – 12 кН. Механическую прочность изоляторов характеризуют испытательной нагрузкой, которую изолятор должен выдерживать в течение 1 часа без повреждений.

Расчетную нагрузку на тарельчатые изоляторы принимают равной половине часовой испытательной.

Гирлянды подвесных изоляторов бывают поддерживающими (располагаются вертикально на промежуточных опорах) и натяжные (размещаются на анкерных опорах почти горизонтально).

Количество изоляторов в гирлянде зависит от номинального напряжения и требуемого уровня изоляции. Количество изоляторов в поддерживающих гирляндах нормируется [15].

Поддерживающие гирлянды воспринимают нагрузку от веса провода и от собственного веса.

Определяем коэффициент запаса прочности [15].

При работе ВЛ в нормальном режиме П ≥ 2.7, при среднегодовой температуре, при отсутствии гололеда и ветра – не менее 5.0.

2.7(P7 · lВЕС + σГ) ≤ P

|

|

|

|

2.7·(1.48·170.5 + 40) = 7893 Н

5 ·(0.599·170.5 + 40) =710,6 Н

где Р – электромеханическая нагрузка изолятора [15];

Р1,Р1 - единичная нагрузка соответствующей массы провода и от веса провода с гололедом (механический расчет ЛЭП);

lВЕС - весовой пролет (м); σГ - масса гирлянды для ВЛ-220 кВ (составляет 40 кГс/см).

Выбираем гирлянды типа ПФ-16Б. Гарантированная прочность 12000Н по 6 элементам в гирлянде.

Выбираем тип изоляторов натяжных гирлянд, воспринимающих нагрузку от тяжести провода и собственного веса.

|

|

|

|

![]()

![]() Н,

Н,

где σГ – значение напряжения в проводе при гололёде.

Усилие, создаваемое весом провода при температуре воздуха –40 ˚С и ветре:

![]()

![]() Н,

Н,

где σН – значение напряжения в проводе при низкой температуре и ветре.

|

|

|

|

P6, P1 - единичная нагрузка от собственной массы провода и от веса провода с гололедом (механический расчет ЛЭП);

l - весовой пролет (м);

БГ - масса гирлянды для ВЛ-220 кВ (40кгс/с)

Выбираем гирлянды изоляторов типа ПФ16-А с гарантированной прочностью 82000Н по 18 элементов в гирлянде.

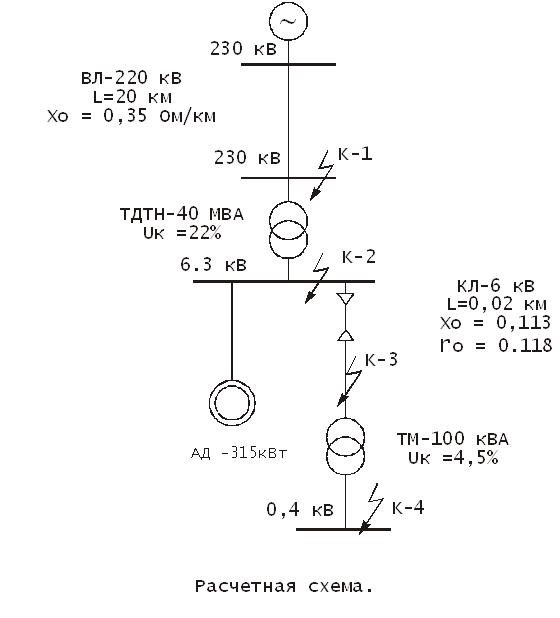

3.8 РАСЧЕТ ТОКОВ ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Схема замещения для расчета токов короткого замыкания составляется по расчетной схеме сети.Расчет токов короткого замыкания производится в относительных единицах, для чего выбираются базовые величины или условия: мощность, напряжение, ток и сопротивление.

Принимаем базисную мощность : SБ=100 МВА

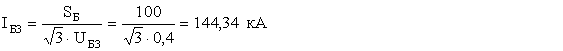

В качестве базисного напряжения принимаем напряжение ступени короткого замыкания, в зависимости от которого вычисляется базисный ток:

1.UБ1 = 230 кВ

![]()

2.

U Б2 = 6,3 кВ

3.

|

U Б3 = 0,4 кВ

Расчетные выражения приведенных значений сопротивлений:

![]()

1. Энергосистема:

где Iотк.ном = 20 кА – номинальный ток отключения выключателя.

2. Воздушная линия 220 кВ:

![]()

где х0 = 0,35 Ом/км – удельное индуктивное сопротивление жилы кабеля на километр длины [11];

L1 = 20 км – длина линии.

3. Трансформатор ТДТН - 40 МВА:

![]()

Где Uк = 22% - напряжение короткого замыкания;

![]()

4. Кабельная линия 6 кВ на ввод КТП:

rкл = r0 × L2 ×![]() 0,118 × 0,02 ×

0,118 × 0,02 × ![]()

![]() = 0,37

= 0,37

где r0 =0,118 Ом/км – удельное активное сопротивление жилы кабеля на километр длины [11].

5. Трансформатор ТМ-100 кВА:

XT2=![]() =4,5

=4,5

где Sн.тр =0,1 МВА – номинальная мощность трансформатора КТП.

Короткое замыкание в точке К-1:

![]()

1. Результирующее сопротивление:

Х* РЕЗ = Х* с + Х* вл = 0,0125 + 0,013 = 0,0255

2.Начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания:

3.

Периодическая составляющая тока короткого замыкания в момент времени t = ∞:

4.Ударный ток короткого замыкания:

iУ К-1 =![]() ∙ КУ ∙ I

П.О.К-1=

∙ КУ ∙ I

П.О.К-1=![]() ∙ 1,8 ∙ 11,8 =

30 кА

∙ 1,8 ∙ 11,8 =

30 кА

где КУ =1,8 –ударный коэффициент для сетей выше 1000 В [8].

Короткое замыкание в точке К-2:

Результирующее сопротивление:

Х* РЕЗ = Х* с + Х* вл + Х* т1 = 0,0125 + 0,013 + 0,55 =0,68

При коротком замыкании в точке К-2 будет действовать суммарный ток – от энергосистемы и от электродвигателей. При близком коротком замыкании напряжение на выводах электродвигателя оказывается меньше их ЭДС, электродвигатели переходят в режим генератора, и подпитывают током место повреждения.

2.Начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания:

![]()

От системы:

От асинхронного двигателя мощностью 315 кВт:

Кратность пускового тока: Кп = 5,5 [3]

Определяем сверхпереходное сопротивление:

Хd''=1 / КП = 1 / 5,5 = 0,18

Сверхпереходный ток, генерируемый асинхронным двигателем:

I"АД=![]() кА

кА

где Е" = 0,9 – сверхпереходная Э.Д.С., о.е. [8];

IАД = 38 А – номинальный ток двигателя;

Суммарный ток короткого замыкания:

I П.О.К-2 = I П.О.С.К-2 + I²АД = 13,53+0,19 = 13,85 кА

3.Периодическая составляющая тока короткого замыкания в момент времени t = ∞:

![]()

От системы:

4.Ударный ток короткого замыкания:

От системы:

iУ. К-2 =![]() ∙ КУ ∙ I

П.О.С.К-2 =

∙ КУ ∙ I

П.О.С.К-2 =![]() ∙ 1,8 ∙ 13,53

= 34,44 кА

∙ 1,8 ∙ 13,53

= 34,44 кА

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

ИНТЕРЕСНОЕ

© 2009 Все права защищены. |