| |

МЕНЮ

- Главная

- Языкознание филология

- Финансовые науки

- Управленческие науки

- Товароведение

- Технология

- Теплотехника

- Теория организации

- Теория государства и права

- Таможенная система

- Схемотехника

- Строительство

- Страхование

- Статистика

- Религия и мифология

- Психология и педагогика

- Промышленность производство

- Медицинские науки

- Медицина

- Краеведение и этнография

- Компьютерные науки

- История

- Искусство и культура

- Информатика

- Инвестиции

- Издательское дело и полиграфия

- Зоология

- Журналистика

- Естествознание

- Деньги и кредит

- Делопроизводство

- Гражданское право и процесс

- Государство и право

- Геополитика

- Геология

- Геодезия

- География

- Военная кафедра

- Ветеринария

- Валютные отношения

- Бухгалтерский учет и аудит

- Ботаника и сельское хоз-во

- Биржевое дело

- Биология и химия

- Биология

- Безопасность жизнедеятельности

- Банковское дело

- Астрономия

- Астрология

- Архитектура

- Арбитражный процесс

- Административное право

- Авиация и космонавтика

- Карта сайта

Дипломная работа: Нарушения осанки у юношей и их коррекция средствами физической культуры

9. Методы математической статистики.

1. Анализ научно-методической литературы.

Анализ научно-методической литературы позволил ознакомиться с современным состоянием физического воспитания в общеобразовательных школах и ВУЗах, сформулировать цель исследования, задачи и подходы к их решению.

Полученные знания использовались при обсуждении результатов исследования. Проанализировано 26 источника в виде статей, тезисов, методических разработок, школьных программ.

2. Анализ диагностических карт.

Оценка физического развития и функционального состояния опорно-двигательного аппарата занимающихся проводилась путём анализа диагностических карт юношей. Были тщательно изучены медицинские карточки школьников и студентов. На основании анализа были определены основные направления исследований и наблюдений.

3. Соматоскопия.

Наружный осмотр - соматоскопия проводилась при достаточном дневном освещении анфас, в профиль и со стороны спины. Определялось положение головы по отношению к туловищу и плечевому поясу. При осмотре со стороны спины особое внимание уделялось на прилегание лопаток к грудной клетке. При хорошей осанке лопатки должны плотно прилегать к туловищу.

Более детально определялась форма позвоночника, выраженность его физиологических изгибов в сагиттальной плоскости (рисунок 2). Форма изгибов позвоночника затем определяет форму спины, грудной клетки и емкости для функционирования жизненноважных систем организма - легких и сердца.

Рисунок 2. Схема измерения глубины шейного и поясничного изгибов.

Форма позвоночника определялась по наиболее выступающим точкам - седьмой шейный и двенадцатый грудной позвонок [8].

4. Тестирование

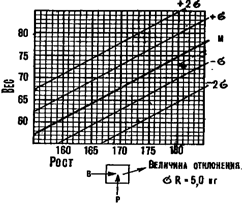

Определялся тип телосложения. Использовалась тестовая карта для выявления нарушений осанки и метод номограмм (рисунок 3).

Тестирование проводилось по стандартной программе в начале и в конце учебного года. Полученные результаты обрабатывались методами математической статистики. Полученные данные позволили выявить физическое состояние юношей, их подготовленность, лёгочно-сердечную выносливость.

К.В. = ЧСС в покое*10

П. Д.

(КВ - коэффициент лёгочно-сердечной выносливости).

Рисунок 3. Номограмма оценки веса по росту стоя.

5. Педагогические наблюдения.

Педагогическое наблюдение проводилась за юношами в течении всего учебного года.

6. Врачебно-педагогический контроль.

Врачебно-педагогический контроль осуществлялся совместно с медиком учебного заведения.

7. Педагогический эксперимент.

В педагогическом эксперименте мы проверяли эффективность разработанных конспектов уроков физической культуры для учащихся с отклонениями в состоянии опорно-двигательного аппарата. Проводилось обучение по формированию правильной осанки, беседы со студенческой молодёжью.

8. Пульсометрия.

Уровень нагрузки и степень её интенсивности определялись по хронометражу, пульсометрии и визуально по внешним признакам утомления.

9. Методы математической статистики.

Мы использовали расчётные методы процентных соотношений показателей разных групп учащихся, определяли долю одного фактора в целом. В процессе обработки результатов определялись: средняя арифметическая (М), показатели среднего квадратического отклонения (± s).

2.3 Организация исследования

Исследование проводилось в несколько этапов, с сентября 2002 по май 2003 года, на базе общеобразовательной школы № 59 и Медицинского Института г. Гомеля. В нём приняли участие 25 школьников 10-х классов и 25 студентов первого курса, имеющих нарушении осанки. Всего обследовалось 120 учащихся, сделана выборка юношей по 25 человек с нарушениями осанки в виде плоской спины.

Все занимались физической культурой по единой школьной программе и по программе для общих факультетов высших учебных заведений. Программы включают в себя как базовую подготовку по развитию физических качеств, так и вариативную часть на усмотрение педагога.

На первом этапе был проведён анализ научно-методической литературы, позволивший сформулировать цель и задачи исследования. Полученные знания позволили понять специфику физического воспитания учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

На этом же этапе был проведен анализ диагностических карт, внешний осмотр (соматоскопия), позволившие выявить уровень физического здоровья юношей и функциональные отклонения в опорно-двигательном аппарате. По результатам полученных данных с учётом специфики физического воспитания учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата разработали комплексы упражнений для юношей экспериментальной группы и текст беседы.

Второй этап работы предусматривал проведение основного педагогического эксперимента с методами контроля - пульсометрии и соматоскопии, расчётом индексов, использования номограмм.

Тестирование проводилось по стандартной программе в начале и в конце учебного года. Полученные результаты обрабатывались методами математической статистики.

3. Анализ и оценка результатов собственных исследований 3.1 Фактическое состояние опорно-двигательного аппарата (осанки)

Физическое развитие, уровень функционирования систем организма, диапазон приспособительных реакций определяется состоянием опорно-двигательного аппарата. Костная система, мышечно-связочная - основа единого целого организма, а в нём уже располагаются органы и системы. Опорно-двигательный аппарат создаёт так же точки опоры для туловища, для его устойчивости при передвижении в пространстве. Кроме точек опоры есть ещё центры тяжести отдельных частей тела. Точки опоры и центры тяжести расположены вдоль всего костного скелета и их смещение, при нарушенной осанке, влекут за собой мышечные напряжения, разный тонус правой и левой половины туловища, ассиметрии. Ассиметричность в расположении частей тела влечёт за собой смещение внутренних органов и, как следствие, снижение их функциональных возможностей. Снижаются потенциальные возможности организма, его общая и специальная работоспособность. Согласно статистике учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата становятся все больше и это становится нормой [14].

Учитывая данный факт были обследованы юноши на предмет выявления нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата. Наиболее простой и доступной методикой определения наличия или отсутствия нарушений осанки является тестовая карта и метод соматоскопии (таблица 1).

Таблица 1. Теставая карта для выявления нарушений осанки (по С.Н. Попову).

| № | Содержание вопроса | ответы | |

| 1 | Явное повреждение органов движения, вызванное врождёнными пороками, травмой, болезнью | Да | Нет |

| 2 | Голова, шея отклонена от средней линии, плечи, лопатки, таз установленые не симметрично | Да | Нет |

| 3 | Врожденная деформация грудной клетки - грудь "сапожника", впалая "куриная" (изменение диаметров грудной клетки, грудина и мечевидный отросток резко выступают вперёд) | Да | Нет |

| 4 | Выраженное увеличение или уменьшение физиологической кривизны позвоночника | Да | Нет |

| 5 | Сильное отставление лопаток (“крыловидные" лопатки”) | Да | Нет |

| 6 | Сильное выступание живота (более 2см от линии грудной клетки) | Да | Нет |

| 7 | Нарушение осей нижних конечностей (О - образные, X - образные) | Да | Нет |

| 8 | Неравенство треугольников талии | Да | Нет |

| 9 | Вальгусное положение пяток | Да | Нет |

| 10 | Явное отклонение в походке: прихрамывая, “утиная” | Да | Нет |

Опрос по тестовой карте проводился предварительно до эксперимента.

Результаты данного тестирования оценивались следующим образом:

1) нормальная осанка - все отрицательные ответы;

2) незначительные нарушения осанки: 0 положительных ответов на один или несколько вопросов в номерах 3, 5, 6, 7.3) выраженное нарушение осанки - положительные ответы на вопросы 1, 2, 4, 8, 9,10. По данным опроса по тестовой карте нарушения осанки имеются у 67% юношей.

После опроса по тестовой карте провели соматоскопию. Данные сведения в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительная характеристика показателей опорно-двигательного аппарата юношей до педагогического эксперимента.

| Показатели | ЮношиСШ №59. (контрольная группа). | Нормативные показатели. | Юноши первого курса(эксперимен-тальная груп.). |

| 1. Глубина шейного изгиба (см). | 3,3 | 4-6 | 3,4 |

| 2. Глубина поясничного изгиба (см). | 3,2 | 4-6 | 3,3 |

| 3. Величина межрёберного угла (градусы). | 81 | 90 | 82 |

| 4. Крыловидность лопаток (прилегание). | нет | есть | нет |

| 5. Положение плечевого пояса. | асимметрично | симметрично | асимметрично |

| 6. Треугольники талии (форма). | различны у67 % | одинаковы | различны у64 % |

| 7. Тип телосложения. | астенический у 56 % | нормостенический | астенический у 58 % |

Для юношей правильной осанкой является вертикальное расположение головы и туловища при выпрямленных ногах, плечи слегка опущены, лопатки прижаты к туловищу, грудная клетка симметрична. Живот плоский, втянут по отношению к грудной клетке. Остистые отростки расположены по средней линии. Треугольники талии также хорошо выражены и симметричны. При осмотре в профиль правильная осанка характеризуется несколько приподнятой грудной клеткой и подтянутым животом, выпрямленными нижними конечностями, умеренно выраженными физиологическими изгибами позвоночника. Вертикальная ось проходит через 2 ой шейный позвонок, 2 ой поясничный, копчик и свод стопы [13].

ИНТЕРЕСНОЕ

© 2009 Все права защищены. |